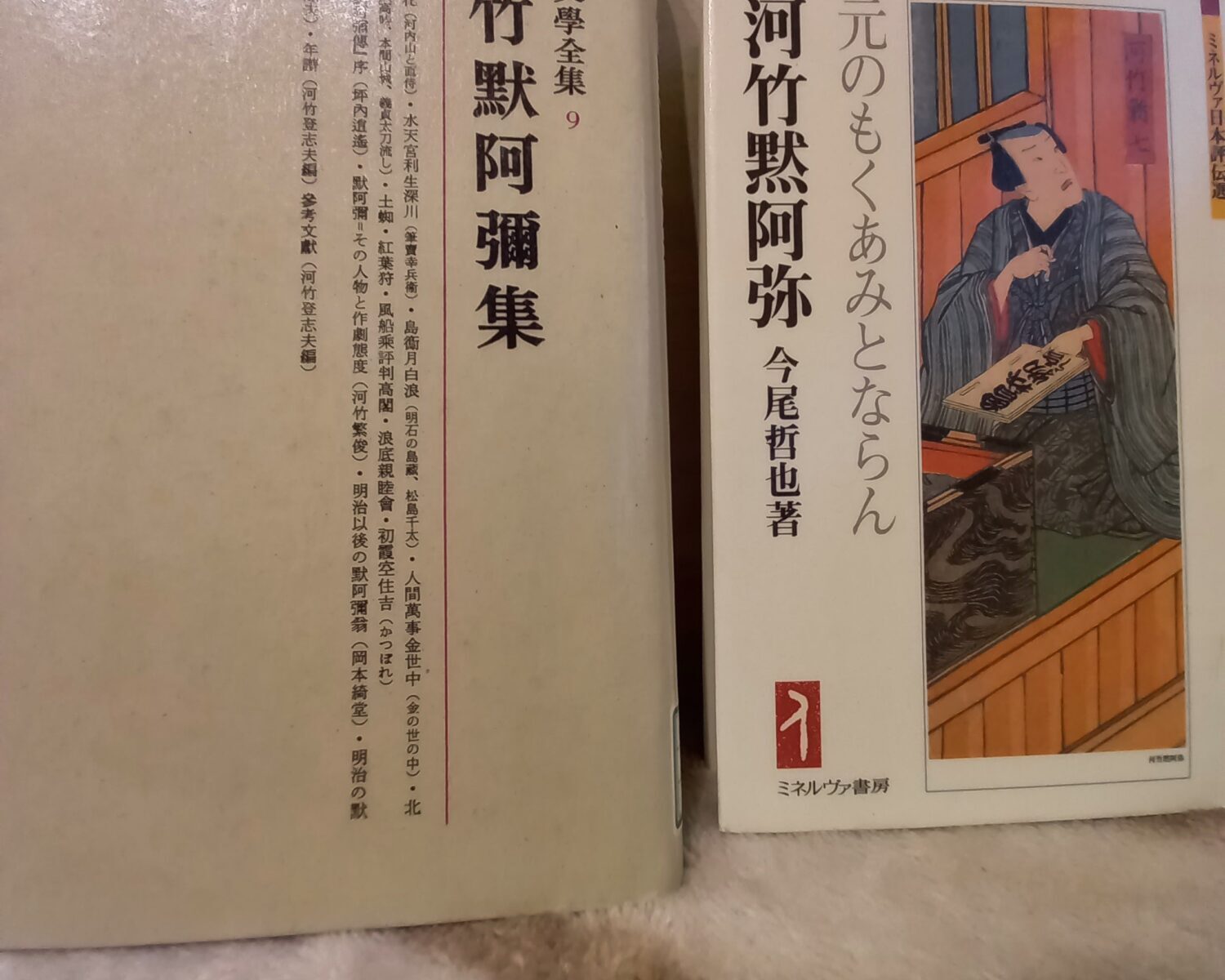

早速、図書館に行って黙阿弥本を借りてきました笑

本は買う主義だけど、この手の本は高いし〜、飽きる可能性も大だし〜(そっちの可能性が高い!)

我が家から歩いてすぐのところに、今月1日から区立の図書館がオープンしてました。タイミングがいいわ〜。

今日から「黙阿弥研究家」と名乗ろう。

黙阿弥は、江戸末期の文化13年、1816年3月1日生まれです。もうすぐ206歳の誕生日!亡くなったのは明治26年(1896年)です。

日本橋の裕福な商家に生まれ、幼い頃から読書や芝居の台本を読みあさり、14歳で遊郭に行って親から勘当されてしまいます。しかし、その後歌舞伎のシナリオライター(狂言作者)になったときにこの経験が生きるんですな〜。

私の大好きな、「江戸生まれ、裕福な家庭出身、若い頃からサブカル大好き、それが後に役に立つ」というパターンを踏襲しています。岡本綺堂もこんな感じだったな。ああ、こんな人生一回でいいから生きてみたかった。

「河竹黙阿弥集」は有名なお話のシナリオが10ばかり載っています。全部私の知らない話ばかり。歌舞伎ファンなら「ああ、あれね」と察しがつくんでしょうが。

最初は「天衣紛上野初花」(くもにまごう うえののはつはな)。

上野の「初花」というお店で天ぷらを食べた話?

と思いきや、「粉」ではなく「紛」でした。ああ紛らわしい。

河内山宗俊は、江戸城で茶坊主をしています。茶坊主って、名前は可愛いけど、お客様と将軍様や偉い人を引き合わせる権限を持っていて、機嫌を損ねると大変・・・ってことで、芝居では嫌な奴に描かれていることが多いです。この河内山がまさにそうでした。

余談ですが、あの江原啓之さんの前世も茶坊主だったそう。「立場上、いろいろな人の相談を受けるところが今世に似ている」とおっしゃっていました。

その嫌な奴の河内山が、金のためとはいえ人助けに乗り出す話・・・ざっくりまとめてしまいましたが、詳しくは別の人がたくさん書いているので、そっちに任せます。

ところで、江戸の歌舞伎シナリオシステムですが、一人のリーダー、首席作者の下に何人も弟子がいて、分担して書いていたそうです。

首席作者は何をするかといえば、あらすじをつくること。家の設計図を作って、細かいところは弟子が書き、認められたら徐々にたくさん任されて、首席作者になる、というシステムだったとか。

だから、黙阿弥も若いときから部分的には書いているけど、それはその時の首席作者の作品と認識されているのだとか。

投稿者プロフィール

- 猫と和のお稽古にまっしぐらな私の毎日をつづります。

最新の投稿

- 2025.11.24気になるあの人、芸能人心の旅の履歴書

- 2025.10.01三味線課題曲が発表されました

- 2025.07.30長唄正しい呼吸の位置は

- 2025.07.26三味線お稽古時間の捻出は?